auは、国内の主要なサーキットである富士スピードウェイおよび鈴鹿サーキットにおいて、5Gのエリア対策が完了した。これにより、国内のFIA グレード1(F1開催基準)を満たすサーキットで、快適な5G通信が利用できるようになった。

SUPER GT第2戦の予選日にKDDI担当者やau TOM'Sの関係者に電波対策のこと、今シーズンのレースのこと、モータースポーツでの取り組みなどをインタビューしたので、まとめてお届けする。

富士スピードウェイにおける通信対策

ユーザーの傾向を見つつ負荷を自動で分散

2025年3月末までの対策により、富士スピードウェイのコースほぼ全域でau 5G(サブ6)が入るようになっている。対策については、ユーザーの利用実態を詳細に分析し、サーキットのどこにいても、そしてどの観覧席にいても、同じように5Gを利用できるように設計されているという。

また、レース観戦中に自席で動画視聴されるユーザーが多いことや、イベントによってはQRコードでの入場・決済が中心となることなどを踏まえ、動画視聴も快適に、かつ多様なユースケースの変化にも対応できる容量設計を実施している。その結果、2024年および2025年のSUPER GT開催時において、基地局の臨時設置をすることなく、安定した通信環境を提供できたと担当者は説明した。イベント当日は、基地局の負荷を均等化するための自動負荷分散チューニングも実施しているとのこと。

鈴鹿サーキットにおける対策

F1でも臨時基地局ナシで乗り切った

鈴鹿サーキットでも、2025年3月末までにサーキット全域でau 5G(主にサブ6)のエリア対策が完了している。富士スピードウェイ同様、サーキット全域で高速大容量の5G通信が快適に使えるようになった。

鈴鹿サーキットの対策も、サーキット全域、どの観覧席でも快適に5Gが利用できる設計や、動画視聴、多様なユースケースに対応した容量設計を重視している。この対策の効果は、4月に開催されたF1日本グランプリで顕著に現れている。3日間で26万人を超えるファンが来場したにもかかわらず、移動基地局や、基地局の臨時設置をすることなくイベントは終了し、電波についての不満は見られなかった。

サーキットでの電波環境の展望

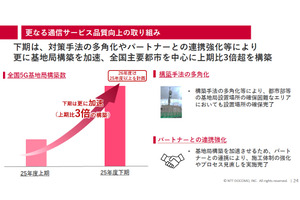

自動負荷分散システムを拡充

auは今後も5G利用者の増加を見込み、自動負荷分散システムの機能拡充を進める考えだ。基本的な方針として、既存基地局の容量を最大限に活用しつつ、ユーザーのトラフィック動向を詳細に分析し、必要に応じて容量増対策を検討していくことで、通信品質の維持・向上に繋げていくという。

両サーキットを訪れるユーザーが、コンマ1秒を競い合うモータースポーツを集中して楽しめるよう、今後もより快適な通信環境の構築に期待したい。