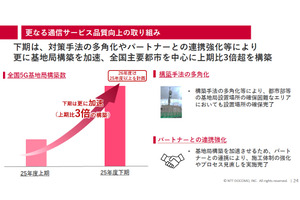

楽天モバイルは23日、プレスカンファレンスを開催し、2026年第4四半期に「Rakuten 最強衛星サービス」を開始することを発表した。

同サービスは、米国のAST SpaceMobile(以下、AST)とのパートナーシップによって実現するもので、2025年4月に日本国内で初めて、低軌道衛星と市販スマートフォンの直接通信試験によるビデオ通話に成功したことが発表された。実験の様子を映した動画が映し出され、福島県で直接衛星とつないだスマホとビデオ通話をするデモンストーションが披露された。

楽天がASTと戦略的パートナーシップを締結したのは2020年3月。楽天モバイルが正式サービスを開始したのが2020年4月なので、衛星サービスは同社がサービス開始から準備してきた取り組みと言える。ASTは現在、AT&T、Vodafone、Verizonなど、世界の大手通信事業者を含む約40の企業とパートナーシップを組み、最終的には70~80社に増える見通し。楽天モバイルはその中核的な役割を担っている。

ASTは2023年4月にアメリカのテキサス州で低軌道衛星と市販スマホの直接通信に成功し、2024年9月には「BlueBird」という低軌道衛星の全5機のアンテナの打ち上げに成功している。そのアンテナの大きさは64.4m2だが、次機では223m2へと大型化し、性能を向上させる計画だ。

プレゼンテーションを行なった楽天モバイル会長の三木谷浩史氏は、ASTの衛星を利用する優位性について、他社との比較を提示した。「S社」としていたが、今月KDDIが発表した「au Starlink Direct」で使われるSpaceX社の Starlinkであることは間違いないだろう。

S社の衛星よりもアンテナが約36倍も大きく、S社のサービスでは送受信できるデータ量に制約があるのに対して、楽天モバイルが予定しているサービスでは、ビデオ通話や動画視聴など、地上のネットワークと同じようにブロードバンド通信も利用できるようになることを強調した。また、地上ネットワークと同じ周波数を用いるため、iPhoneでもAndroidでも、すでにあるほぼすべてのスマホがつながるという。

ASTはまずは50機の衛星を打ち上げる計画で、それらが約1時間半で地球を周り、世界の広いエリアで、スマホとの直接通信が実現する。日本で使用する周波数帯については、三木谷氏は「プナチナバンドを利用する」と説明したが、質疑応答に登壇した共同CEOのシャラッド・スリオアストーア氏は「(正式サービスで)どの周波数を使うかは来年決める」と話していた。まずは1つの周波数帯で開始し、将来的には複数の周波数帯へと広げていく計画だという。

同サービスが開始されると、楽天モバイルの日本国内の面積カバー率は100%になり、離島、近海でも繋がるようになるという。災害時の連絡手段としても活用する予定で、災害時には楽天モバイル以外のユーザーに提供も考えているという。すでに興味を示している法人も多く、新たな収入源となることも期待しているようだ。

KDDIが提供を開始した「au Starlink Direct」は「空が見えれば、どこでもつながる」とうたうものの、気象条件によってはつながらなかったり、衛星との接続が断続的になるため、常時接続ができないことも指摘されている。これに対して、三木谷氏は楽天モバイルのサービスは「ほぼいつでも、必ずつながる」と強調(ただし、完全に常時通信が可能というわけではないようだ)。その理由について、質疑応答では「アンテナが大きいのでパワーがある。天体望遠鏡が大きいほうがよく見えるのと原理は同じ」と説明。

発表会後の囲み取材で、三木谷氏は「衛星に搭載するアンテナは鏡のようなもの。地上からの電波を反射させて広いエリアを構築する。宇宙に大きな基地局を設置するイメージ」と説明していた。

福島県と東京都間での実験はこのように行なわれた。福島県に設置されたゲートウェイ地球局方の電波を衛星で反射させるイメージだ。自社で構築したOpen RANなどの技術を生かし、ハンドオーバーもスムーズにできるという

利用料金は「まだ悩んでいる」(三木谷氏)とのこと。質疑応答に登壇した楽天モバイル 先端技術開発統括部の河 炯敏(ハ・ヒョンミン)氏は「ユーザーが地上の基地局と衛星のどちらにつながっているかは意識することなく使えるようにしたい」と話していた。楽天モバイルらしいインパクトのある料金で利用できるようになることを期待したい。