楽天モバイルは9月1日、メディア向けに「災害対応と衛星通信に関する勉強会」を開催。同社の災害対策への取り組みと、2026年第4四半期のサービス開始が予定されている「Rakuten 最強衛星サービス」について説明した。

新しい災害対策としてStarlinkと

PHEVタイプのSUV車を導入

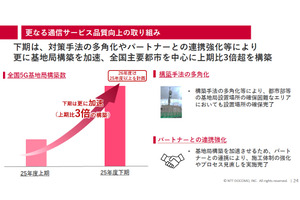

災害対策については、BCP管理本部長 磯邉直志氏から説明された。まず、昨年の能登半島地震を振り返り、災害時でもスマホがつながりにくい状況をなくすことを目標にしていると述べた。そのための対策として「災害対応の基盤強化」「現場力の強化」「テクノロジー活用強化」の3つの取り組みを進めていることが紹介された。

「災害対応の基盤強化」としては、移動基地局や移動電源車などの拡充に加えて、電力を有効に利用する「緊急省エネモード」も導入。今年度中にStarlinkとPHEVのSUV車の導入も予定されている。SUVは自衛隊の大型ヘリコプターに載せられるもので、小型アンテナやStarlinkアンテナを搭載し、災害現場での起動力となることが期待される。

「現場力の強化」としては、大規模な災害の発生を想定したさまざまな訓練を実施。自治体や自衛隊など都の合同訓練にも積極的に参加していることが報告された。

「テクノロジー活用強化」については、災害対応マネジメントを一元化する「BCMシステム」を導入。また、楽天モバイルの優位性としてネットワークの仮想化やOpen RANを採用していることを挙げ、AIを活用して省電力化や復旧作業の効率化を進めていることもアピールされた。また、避難所に設置する通信手段として、新たに「Rakuten Case 6」というフェムトセルを導入。これによって、4Gでの通信が可能となり、緊急通報サービスなども利用できるようになるという。

左がStarlinkのWi-Fiルーター、中央が新たに追加される「Rakuten Case 6」。たとえば、学校の体育館が避難所となった場合、これを2台設置すれば、館内を4G LTEのエリアにできるという。右は「Rakuten Turbo 5G」という5Gホームルーター

そして、最後に、来年サービス開始予定の「Rakuten最強衛星サービス」も災害時に大きな役割を果たすことになると予告された。

2026年開始予定の衛星サービスでは

動画視聴やビデオ会議も可能

続いて、先端技術開発統括部 バイスディレクター 河 炯敏氏が登壇。今年4月に発表し、来年サービス開始予定の「Rakuten最強衛星サービス」について紹介された。

プレゼンテーションは、楽天モバイルが同サービスについて、よく受ける質問を挙げ、それに回答していく形式で行なわれた。最初の質問は「携帯キャリア各社が取り組む非地上系ネットワークの違いは?」というもの。

非地上系ネットワークは「Non-Terrestrial Network」という英語を略して「NTN」と呼ばれることが多い。通信に利用されるものには「静止軌道衛星(GEO)」「低軌道衛星(LEO)」「成層圏プラットフォーム(HAPS)」の3種類がある。それぞれの特徴を挙げ、楽天モバイルが採用するものが「低軌道衛星(LEO)」であると紹介した。

楽天モバイルが始める衛星サービスは、今われわれが使っているスマホで衛星と直接通信ができることを大きな利点としている。その上で「どういうしくみで直接通信を実現しているか?」についても解説された。

Rakuten最強衛星サービスは、アメリカのAST SpaceMobile社の「BlueBird」という衛星を利用する。その衛星に巨大な「フェーズドアレイアンテナ」を搭載。地上に設置されたゲートウェイ基地局と交信し、フェーズドアレイアンテナからのビームフォーミングによって、スマホとの直接通信が実現する。ゲートウェイ基地局は楽天モバイルが設置して管理するので、制御の自由度が高いことも利点としている。

続いて「フェーズドアレイアンテナはどんな特徴がある?」「衛星が大きいとどんなメリットがあるの?」といった質問について回答した。BlueBirdが他社の衛星に比べて大きく、面積カバー率が高いことに加え、楽天モバイルのハンドオーバー技術によって、途切れなく通信が利用できる利点も挙げられた。

最後に「Rakuten最強衛星サービスはどんな機能が使えるのか?」について回答。他社の衛星サービスと比較して、テキストや静止画だけでなく、動画視聴やビデオ通話も利用できるメリットが強調された。

Rakuten最強衛星サービスの提供方法や料金は未定

プレゼンテーション後の質疑応答では、通信衛星サービスに関する質問が集中した。今年4月に開催されたRakuten最強衛星サービスの発表会では、福島県にゲートウェイ基地局を設置し、実証実験に成功したことが明かされた。全国でサービスを展開するには、少なくとも3ヵ所の基地局が必要になるとのこと。来年のサービス開始当初はすべての基地局が準備されるわけではなく、利用できるエリアは限定的になるとのこと。

なお、ビデオ通話や動画視聴には、それなりのアップロード速度が必要となるが、実験では最大1Mbps程度を確認できているという。対応機種は楽天モバイルのネットワークに対応する機種であれば、ほぼ全機種が対応する見通し。同サービスが有料オプションとなるか否かなどの詳細は未定。河 炯敏氏は「あくまでも地上の基地局を設置しにくいエリアのための補完的なサービス」であることを強調していた。