9月18日に、カメラを搭載しメガネ内にHUDディスプレーを搭載したAIグラス「Meta Ray-Ban Display」がMetaから発表された。実は同じように、AI機能を搭載するメガネ型のデバイスがここ最近次々と登場している。

今回はHTCが9月1日に台湾で発売した「VIVE Eagle」と、シャオミが中国で6月27日に発売した「Xiaomi AI Glasses」を簡単に試してみた。

VIVEブランド初のAIグラス、HTC「VIVE Eagle」

現在市場で販売されているスマートグラスの多くは「ARグラス」と呼ばれる製品で、メガネ内側にプリズムなどで表示するディスプレイを搭載し、目の前にスマートフォンやPCの画面を表示することができる。一方今回紹介する「AIグラス」はカメラを搭載しており、カメラで写したものや、音声の指示により接続先のスマートフォンのAIアプリを使って検索や回答を行う製品だ。両者は見た目は似ていても用途は大きく異なっている。

HTCの「VIVE Eagle」はそのAIグラスと呼ばれる製品である。HTCのウェアラブルデバイスと言えばVRグラス「VIVE」シリーズが広く知られているが、9月1日に台湾で発売されたVIVE EagleはVIVEブランドの製品ながら、HTCでは初となるメガネ型のデバイス、スマートグラスだ。

VIVE Eagleの重量は49g。正面から見るとフレームの右側にカメラ、左側にはカメラ使用時に点灯するLEDライトが内蔵されている。内部にプリズムを搭載するARグラスと違い、VIVE Eagleはメガネのガラスへの表示機能(HUDディスプレイ)はなく、そのため外観は普通のメガネとほとんど変わらない。

バッテリー容量は非公開だが、HTCによると連続音楽再生 最大4.5時間、36時間以上のスタンバイ、10分で0から50%まで急速充電可能という情報に留まっている。充電端子は専用の2ピンのマグネットコネクターで、右フレームに端子を搭載。クイックコントロールボタンも右フレームに内蔵だ。

スマートフォンとの接続はBluetoothで、ARグラスのようにケーブルで接続する必要はない。

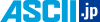

スマートフォンアプリ「VIVE Connect」はAndroid、iOSそれぞれに提供される。アプリではVIVE Eagleの各種設定が可能であり、特にクイックコントロールボタンを押したときの動作やAIエンジン、言語の設定などができる。

アプリは英語と中国語のみの対応で、他の言語には対応していない。またAIエンジンはGoogleのGemini、またはChatGPTのどちらかを切り替えて利用する。音声は英語または中国語、男性または女性から選べる。

実際に装着してみると、49gという軽さもあり、違和感なく使えた。スピーカーを内蔵しており、フレームの耳の部分から音楽が聞こえてくる。また、今回展示されていた製品は赤のスケルトンカラーだったが、ほかにブラック、グレー、ブラウン(コーヒー)と4色展開となっている。

フレームにあるクイックコントロールボタンは、通常はAI機能を呼び出すために使用する。ボタンを押さなくとも「HI VIVE」と声を出せばAI機能が起動する。声が出せないときや周りがうるさいときには、クイックコントロールボタンを使うといいだろう。

蛇足ながら、日本人には「V」と「B」の発音区別が難しいが、日本語的な発音で「ハイ、バイブ」と言っても使うことができた。

今回は片言ながら中国語で使ってみた。「HI VIVE」を声を出した後で「拍照(パイザオ、写真を撮る)」と口に出すと、1秒かからず写真を撮影してくれた。この時フレーム左側のライトが光るようだが、今回は1人での撮影だったため、その状態を見ることができなかった。

撮影した写真は、スマートフォンのVIVE Connectアプリのギャラリーを開くとVIVE EagleからBluetoothで転送されるようだ。今回は撮影画像を取り出すことができなかったが、風景写真などであれば十分実用的だと感じられた。また、動画の撮影にも対応している。

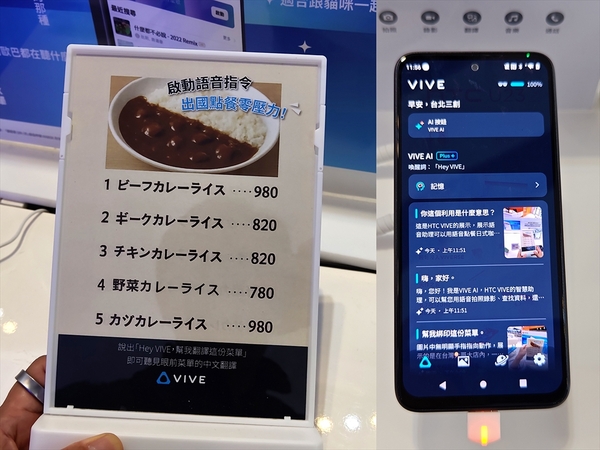

AI機能も「HI VIVE」に続いて、聞きたいことを口に出せば、スマートフォンのAIエンジン経由で回答をVIVE Eagleのフレームのスピーカーから音で教えてくれる。画像認識にも対応しており、VIVE Eagleで「HI VIVE」「これは何? 写真を撮って」のように口に出せば、VIVE Eagleのカメラを起動して撮影し、その結果を音声で教えてくれる。

これらの結果はスマートフォンアプリに履歴として、撮影した画像とその回答のテキストが保存される。

AI機能はクラウド経由となるため、Geminiを使うときのように、レスポンスは数秒ほどかかる。写真が複雑な場合はもう少し時間がかかるようだ。

それでもスマートフォンを取り出す必要ななく、目の前の外国語を翻訳できるなど、使い勝手は高いと感じた。価格は1万5600台湾ドル(約7万6000円)。台湾以外での発売は現時点では未定だ。