ZTEのプレミアムブランドである「nubia」は、これまでキャリア向け製品を中心に日本で展開してきましたが、今回満を持してハイエンドタブレットを投入します。

そのスペックは、心臓部であるSoC(CPU)に一世代前のフラッグシップ「Snapdragon 8 Gen 3」を搭載。AAAクラスの重たいゲームも快適に動作する圧倒的なパワーを持ち、さらに2.8K解像度の10.9型ディスプレー、そして強力な冷却システムまで備えた、ゲーミングタブレットと呼べるレベルの製品です。

nubia Pad Proを使う3つのメリット

ポイント(1)6万円台なのに「Snapdragon 8 Gen 3」の圧倒的パワー

nubia Pad Pro最大の魅力は、なんといってもその心臓部であるSoCに「Snapdragon 8 Gen 3」を搭載している点です。これは主に2024年発売のハイエンドスマホに搭載されていたチップセットで、ゲームを含むあらゆる用途で高い性能を発揮します。最新の3Dグラフィックスを多用するAAAタイトルのような重いゲームでも、最高画質でスムーズにプレイ可能です。

さらに、LPDDR5XメモリーとUFS 4.0ストレージという高速な規格を組み合わせることで、アプリの起動やデータの読み書きも非常に高速です。また、長時間性能を維持するための6層構造の冷却システムも搭載しており、熱によるパフォーマンス低下を防ぎます。

これだけの性能を持つタブレットが、最も安いモデル(8GB+256GB)で6万9800円というのは間違いなくお買い得です。

ポイント(2)映像美と迫力のサウンドに浸る、極上のエンタメ体験

nubia Pad Proは、動画視聴やゲームといったエンタメ用途に適した仕様になっています。まず目を引くのが、10.9型で2.8K(2880×1800)解像度の液晶パネルです。アスペクト比は16:10と動画コンテンツとの相性も良いのです。

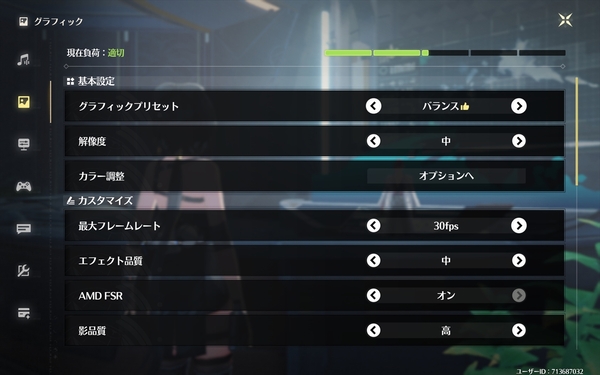

リッチなゲームの代表格「鳴潮」では、グラフィック設定が標準で「バランス」。最高設定にして60fpsにしてもカクつくことはありません

(C)KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.

さらに、最大144Hzのリフレッシュレートに対応しており、SNSアプリのスクロールやゲームの激しい動きでも驚くほど滑らかに表示されます。タッチ操作の応答性を示すタッチサンプリングレートも最大840Hz(瞬時)と非常に高く、指の動きが即座に画面に反映されるため、特にリズムゲームやアクションゲームでその真価を発揮するでしょう。

サウンド面では、本体に4基のスピーカーを搭載し、立体音響技術「DTS:X Ultra」に対応しています。これにより、まるで映像の世界に入り込んだかのような、空間の広がりを感じられる没入感の強いサウンドを楽しめます。

ポイント(3)1日中遊びつくせる大容量バッテリーと66W急速充電

どんなに高性能なタブレットでも、バッテリーがすぐに切れてしまっては意味がありません。nubia Pad Proは、一般的なタブレットを上回る10100mAhという大容量バッテリーを搭載しており、長時間の使用にも耐えられます。朝から晩まで動画視聴やゲーム、学習や仕事など、バッテリー残量を気にすることなく安心して使い続けることが可能です。

さらにうれしいのが、最大66Wの高速充電に対応している点です。タブレットはバッテリーが大容量な分、充電が長時間かかってしまうことが多いものの、本機の高速充電であれば短時間で完了させられます。また、ゲームプレイ中に充電しながらでもバッテリーに負荷をかけない「充電分離機能(システムに直接給電)」にも対応しており、ゲーマーにとっても心強い仕様となっています。

購入時に注意するべき側面

ポイント(1)高性能SoCゆえの発熱

本製品は高性能(であるのと同時に発熱量も大きい)Snapdragon 8 Gen 3を搭載しているため、特に高負荷なゲームを長時間プレイした際の発熱が気になるところです。

もちろん、nubiaもその点は考慮しており、高導電性銅箔やグラフェンなどを含む6層構造の冷却システムを搭載することで、熱を効率的に排出し、パフォーマンスの低下を防ぐ設計になっています。CNCアルミニウムフレームを採用した本体も放熱性に優れています。

ポイント(2)気になる日本でのサポート体制

nubiaは日本市場で徐々に製品ラインナップを増やしている段階であり、大手メーカーと比較するとサポート体制に不安を感じる人もいるかもしれません。

ですが、nubia Pad ProはFastlane Japanが総代理店として、販売からアフターサービスまでを担当しています。公式サイトにはカスタマーサポートの連絡先が明記されており、1年間のメーカー保証も付いています。

保証は自然故障が対象で、国内モデルのみアフターサービスを受けられる点には注意が必要ですが、日本国内に窓口があることは安心材料でしょう。